미야자키 하야오가 그린 자본주의와 욕망

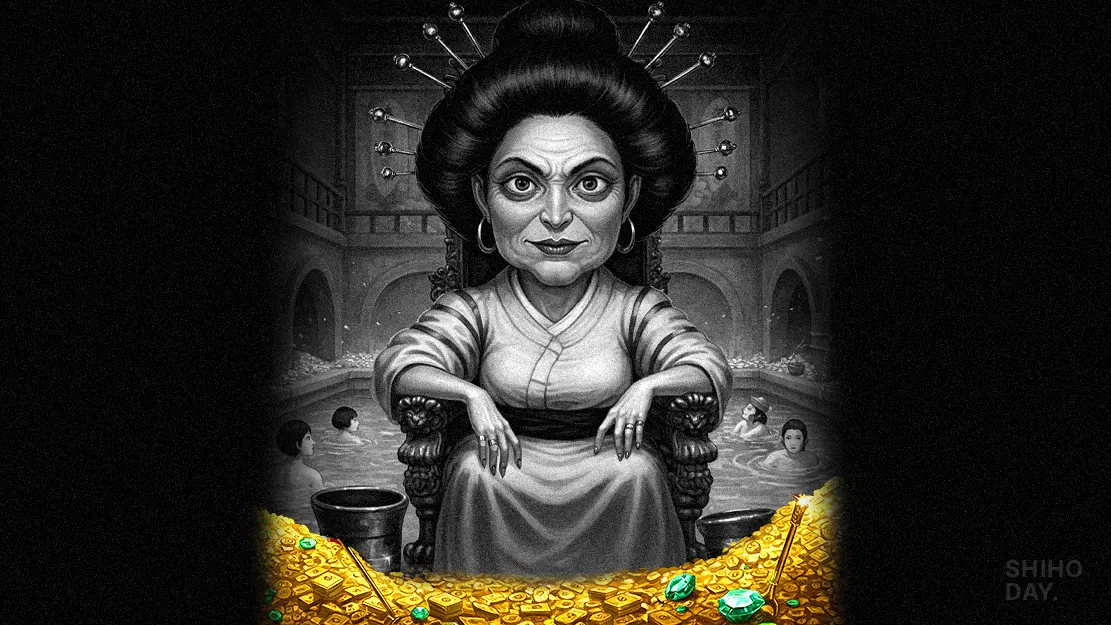

미야자키 하야오(宮崎 駿) 감독의 애니메이션은 환상의 세계를 넘어 우리 사회의 모순과 인간 내면의 갈등을 예리하게 포착합니다. ‘센과 치히로의 행방불명(千と千尋の神隠し)’에서 목욕탕의 지배자 유바바(湯婆婆)는 탐욕스러운 악역으로 등장하지만, 사실 그녀의 캐릭터는 단순한 동화 속 마녀를 넘어 훨씬 더 깊은 의미를 담고 있습니다.

미야자키의 상상력 넘치는 시각적 언어와 동서양 철학의 접점은 물질적 욕망에 사로잡힌 존재와 그것을 초월하려는 영혼 사이의 철학적 갈등을 보여줍니다. 오늘은 ‘센과 치히로의 행방불명’의 세계관을 통해 현대 자본주의의 욕망과 불교에서 경계하는 탐욕(貪欲)의 개념에 대해 알아보겠습니다.

유바바의 목욕탕 경제학

철저한 자본주의적 논리가 지배하는 소우주

“자본주의는 과거의 모든 유령을 불러내어 자신의 목적을 위해 봉사하게 만든다.”

Capitalism summons all the ghosts of the past to serve its purposes.

-칼 마르크스(Karl Heinrich Marx)-

유바바(湯婆婆)가 지배하는 아부라야(油屋)는 단순한 신들의 목욕탕이 아닌, 철저한 자본주의적 논리가 지배하는 소우주입니다. 이 세계에서 가장 중요한 가치는 금(金)으로 상징되는 물질적 부입니다. 그녀의 사무실은 금으로 장식되어 있고, 손님들이 지불하는 금화에 대한 집착은 자본 축적의 원리를 직접적으로 보여줍니다.

특히 새로운 노동자들의 이름을 빼앗는 계약 방식을 보면 이런 성격이 잘 드러납니다. 이름은 정체성의 핵심 요소인데, 계약을 통해 치히로(千尋)의 이름을 빼앗고 ‘센(千)’이라는 새로운 이름을 부여합니다. 이런 에피소드는 노동 시장에서 개인이 고유한 정체성을 잃고 단순한 생산 요소로 전락하는 과정을 상징적으로 보여줍니다.

프랑스의 철학자 기 드보르(Guy Debord)는 현대 사회를 ‘스펙터클의 사회’로 규정하며 다음과 같이 말했습니다:

“Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images.”

스펙터클은 단순한 이미지의 집합이 아니라, 이미지에 의해 매개된 사람들 사이의 사회적 관계이다.

영화 속 목욕탕 왕국은 이러한 ‘스펙터클’의 세계로 볼 수 있습니다. 화려한 외관과 풍요로운 물질적 조건 뒤에는 철저한 착취와 소외의 구조가 숨어 있습니다. 손님을 맞이하는 종업원들의 과장된 환대, 금의 환상에 빠진 가오나시(カオナシ, 얼굴 없는 남자)의 광기, 그리고 끝없는 노동에 지친 직원들의 모습은 스펙터클의 이면을 보여줍니다.

나아가 이런 권력 행사 방식은 미셸 푸코(Michel Foucault)의 규율 권력 개념과 맞닿아 있습니다. 푸코는 현대 사회의 권력이 어떻게 개인의 몸과 행동을 통제하는지 설명했습니다. 📝 권력과 지식의 관계를 탐구한 “미셸 푸코”의 삶과 철학

“Discipline ‘makes’ individuals; it is the specific technique of a power that regards individuals both as objects and as instruments of its exercise.”

규율은 개인을 만든다, 이는 개인을 권력 행사의 대상이자 도구로 여기는 특정한 권력 기술이다.

그녀는 전형적인 규율 권력의 실행자로서, 노동자들의 외형까지 변형시키는 극단적인 방식으로 통제력을 행사합니다. 가마히라(釜平)가 개구리로, 보일러실의 카마지(釜爺)가 거미와 같은 모습으로 변형된 것은 노동의 성격에 맞게 육체까지 재구성하는 자본주의적 노동 소외를 극단적으로 표현합니다.

불교의 ‘삼독(三毒)’과 탐욕의 상징 ‘유바바’

유바바의 캐릭터는 불교에서 경계하는 ‘삼독(三毒)’ 중 하나인 탐욕(貪, 탐)을 상징적으로 표현합니다. 불교의 가르침에 따르면, 탐욕은 고통(苦, 두카)의 원인이 되는 근본적인 정신적 독소인데, 그녀의 끝없는 부의 축적에 대한 갈망은 부처가 경계한 욕망의 순환에 갇힌 존재의 모습을 잘 보여줍니다.

끊임없는 목마름과 집착

사사키 시즈카(佐々木静) 불교학자는 현대 자본주의와 불교의 관계에 대해 다음과 같이 말했습니다.

現代の消費社会は、欲望を満たすことではなく、新たな欲望を絶え間なく生み出すことで機能している。これは仏教が説く「渇愛」そのものである。

현대 소비사회는 욕망을 충족시키는 것이 아니라, 끊임없이 새로운 욕망을 생성함으로써 기능한다. 이는 불교가 말하는 ‘갈애(渇愛, 탄하)’와 정확히 일치한다.

영화 속 목욕탕 세계는 이런 ‘갈애’의 순환이 지배하는 공간입니다. 특히 아들 보(坊)가 거대한 아기의 모습으로 탐욕스럽게 물질을 요구하는 장면은 충족되지 않는 욕망의 순환을 직접적으로 보여줍니다. 보의 과대한 신체와 끝없는 요구는 현대 소비주의의 유아적 특성을 상징하기도 합니다.

절제의 필요성

“We must be willing to cut through our materialistic desires. Otherwise we’ll always be imprisoned in the cocoon of our habitual patterns.”

우리는 물질적 욕망을 과감히 끊어내야 합니다. 그렇지 않으면 항상 우리의 습관적 패턴의 고치에 갇혀 있게 될 것입니다.”

-초감 트룽파(Chögyam Trungpa)-

영화 속 잔치 장면에서 펼쳐지는 과도한 음식과 풍요의 이미지는 불교에서 말하는 ‘식탐(食貪)’의 현대적 표현으로, 치히로의 부모가 돼지로 변하는 영화의 첫 장면도 이러한 불교적 경고의 시각적 표현이라고 볼 수 있습니다. 무절제한 식욕은 단순한 생리적 욕구를 넘어 존재의 본질을 변형시키는 중대한 윤리적 문제로 제시됩니다.

이원성의 상징, 제니바

그녀의 쌍둥이 자매 제니바(銭婆)의 관계는 불교의 이원론적 세계관을 반영합니다. 두 인물은 겉으로는 동일한 외형을 가졌으나, 내면의 가치관은 완전히 다릅니다. 언니가 물질적 탐욕을 상징한다면, 동생 제니바는 영적 지혜를 대표합니다.

“修証一等なり。

수행과 깨달음은 하나이다.

-도겐(道元)-

이 관점에서 볼 때, 두 인물의 대비는 단순한 선악의 대립이 아닌, 인간 의식 내부에 공존하는 물질적 욕망과 극복의 가능성을 보여줍니다. 따라서 인간은 탐욕의 충동과 지혜의 가능성을 동시에 내포하고 있는 존재라고 볼 수 있습니다.

특히 둘이 동일한 얼굴을 가진 쌍둥이라는 설정은 탐욕과 지혜가 결국 같은 에너지의 다른 표현이라는 불교적 통찰을 시각화합니다.

“Le désir de l’homme est le désir de l’Autre.”

인간의 욕망은 타자의 욕망이다.

-자크 라캉(Jacques Lacan)-

욕망은 결국 제니바라는 ‘타자’를 통해 자신의 존재를 인식하고자 하는 욕망으로 해석할 수 있고, 두 인물 사이의 갈등과 화해는 인간 내면에서 일어나는 보편적인 욕망과 동시에 누구나 가지고 있는 초월의 가능성 사이의 끊임없는 대화를 상징합니다.

자본주의 시스템에서의 저항과 초월

주인공인 치히로(千尋/센)의 스토리를 보면 처음에는 유바바의 세계에 압도되지만, 점차 그 시스템 내에서 중요한 가치를 지켜내는 법을 배워갑니다. 이런 성장 여정은 자본주의 시스템과 불교적 탐욕의 세계에서 자신의 진정한 정체성을 되찾아가는 과정으로 해석할 수 있습니다.

“Im Traumhaus der Zeit stehen die Waren als Phantasmagorien.”

시간의 꿈의 집에서, 상품들은 환타스마고리아(환영)로 존재한다.

-발터 벤야민(Walter Benjamin)-

치히로는 목욕탕 세계에서 물질적 환영에 빠지지 않고 자신의 이름과 정체성을 지켜내는 법을 배웁니다. 이때 단순히 시스템을 거부하거나 도피하지 않고, 그 안에서 작동하면서도 본질적 가치를 지켜내며 성장하는 모습을 보여주는 태도는 불교의 중도(中道, 마디아마 프라티파다)의 개념을 담고 있습니다.

“The Middle Way is not a path of compromise but one of embracing the extremes and finding balance within them.”

중도는 타협의 길이 아니라, 극단을 포용하고 그 안에서 균형을 찾는 길이다.

-달라이 라마(Dalai Lama)-

치히로는 유바바의 세계를 완전히 부정하지 않으면서도, 그 안에서 “주체적으로” 자신만의 윤리적 기준을 세워나가며, 하쿠(白龍)의 진정한 이름을 기억해 내고, 부모를 돼지들 사이에서 알아내 물질적 표면 너머의 본질을 보는 불교적 지혜를 보여줍니다.

현대 자본주의 사회의 형상화

영화 속 목욕탕 세계는 현대 자본주의 사회의 모습을 구체적으로 묘사한 알레고리로 해석할 수 있습니다. 특히 신자유주의적 노동 환경에서 노동자가 겪는 소외와 정체성 상실의 문제를 드러냅니다.

“In today’s capitalism, the tragedy is that when you buy an organic apple, you’re not just buying an apple, but also buying the ideology of ‘being a good person’.”

오늘날의 자본주의에서 비극은, 당신이 유기농 사과를 살 때 단지 사과를 사는 것이 아니라 ‘좋은 사람이 된다’는 이데올로기까지 함께 구매한다는 점이다.

-슬라보예 지젝(Slavoj Žižek)-

목욕탕 세계에서도 노동은 단순한 생산 활동이 아니라 존재의 가치를 규정하는 이데올로기적 장치입니다. 일하지 않는 자는 가치가 없으며, 심지어 존재 자체가 위협받습니다. 이런 모습은 현대 신자유주의 사회에서 생산성이 인간 가치의 척도가 되는 현상을 반영합니다.

또 하나의 흥미로운 점은 목욕탕이 신들을 위한 공간이라는 설정입니다. 이는 소비주의가 새로운 종교가 된 현대 사회의 모습을 상징합니다.

“La consommation est devenue la morale de notre monde.”

소비는 우리 세계의 도덕이 되었다.

– 장 보드리야르(Jean Baudrillard) –

신들이 목욕탕에서 정화를 추구하는 모습은 현대인이 소비를 통해 정신적 공허함을 채우려는 시도를 보여주고, 특히 ‘오물신’이 정화되는 장면은 환경오염이라는 부산물이 다시 소비의 대상이 되는 아이러니를 보여줍니다.

미학적 표현을 통한 욕망과 탐욕의 시각화

미야자키 하야오는 물질적 욕망과 불교적 탐욕을 시각적으로 표현하기 위해 다양한 미학적 장치를 활용합니다. 색채, 공간, 움직임은 단순한 배경이 아닌 철학적 메시지를 전달하는 중요한 수단입니다.

“Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs.”

영화는 우리의 시선을 우리의 욕망에 부합하는 세계로 대체한다.

-앙드레 바쟁(André Bazin)-

영화 속 목욕탕은 이런 ‘욕망의 시각화’입니다. 특히 과도한 장식과 금으로 가득 차 있는 사무실을 보면 탐욕의 물질적 표현이 잘 드러나고, 보일러실의 어둡고 기능적인 공간이나 제니바의 소박한 집처럼 물질적 욕망을 초월한 공간을 통해 대비되도록 구성해 탐욕을 강조합니다.

幽玄とは、無限なるものが有限なるものに宿る状態である。

유겐(유현)이란 무한한 것이 유한한 것에 깃든 상태다.

-쿠키 슈조(九鬼周造)-

나아가 미야자키 하야오는 변형(transformation)의 모티프를 통해 탐욕의 결과를 시각화해서 보여줍니다. 치히로의 부모가 돼지로 변하는 장면이나 가오나시가 탐욕으로 인해 끝없이 부풀어 오르는 장면, 하쿠가 용의 모습을 되찾는 장면 등은 모두 물질적 욕망과 영적 초월 사이의 긴장을 표현하는 장면들입니다.

물질주의와 탐욕에서 벗어나기

유바바의 세계는 자본, 소비, 계약, 소외가 지배하는 시스템의 표상이고, 치히로의 여정은 그러한 시스템 속에서 자신의 정체성과 진정한 가치를 찾아가는 현대인의 모습을 반영합니다.

불교의 가르침이 현대 사회에 주는 메시지는 분명합니다.

禅は単なる観念ではなく、生き方である。

선(禪)은 단순한 관념이 아니라, 삶의 방식이다.

-스즈키 다이세츠(鈴木大拙)-

이름을 기억하고, 욕망에 휘둘리지 않으며, 타인에 대한 연민을 잃지 않는 등 영화 속에서 치히로가 보여주는 삶의 방식은 현대 자본주의 사회에서 우리가 추구해야 할 불교적 지혜의 실천을 의미합니다.

영화 속 세계는 욕망의 구조와 불교의 탐욕 개념을 교차시키는 방식으로 현대인에게 물질적 풍요 속에서도 잃지 말아야 할 가치에 대해 성찰하게 합니다.

유바바가 지배하는 세계의 화려함과 치히로가 찾아가는 단순하지만 진정한 가치 사이의 대비는, 결국 우리 모두가 직면한 선택의 문제를 보여줍니다. 물질적 욕망의 끝없는 순환에 갇힐 것인가, 아니면 그것을 초월하여 진정한 자아와 연결될 것인가?

참고자료